Von Dur Bibi, aus dem Englischen übersetzt von JugendInfo.

Dur Bibi ist eine politische Aktivistin aus Belutschistan, die derzeit in Deutschland lebt. Sie hat einen Master-Abschluss in Verteidigungs- und Strategiestudien von der Quaid-e-Azam-Universität in Islamabad. Als Mitglied der belutschischen Bewegung konzentriert sich ihre Arbeit auf die Dokumentation staatlicher Repressionen, Verschleppungen und politischen Widerstands in Belutschistan.

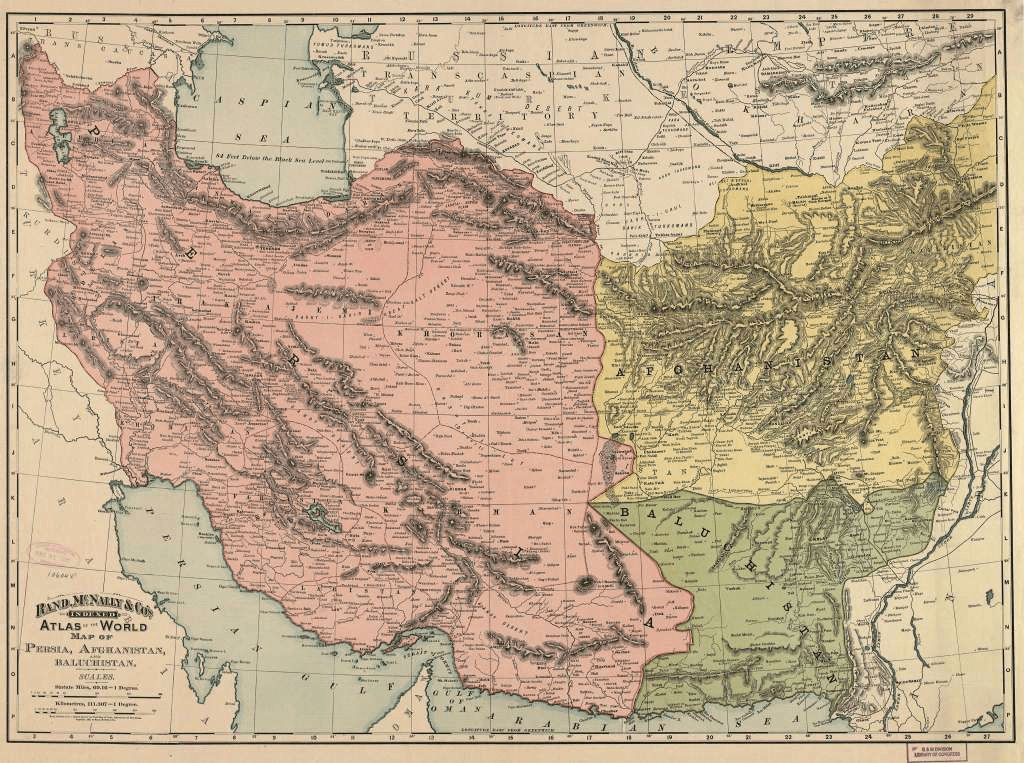

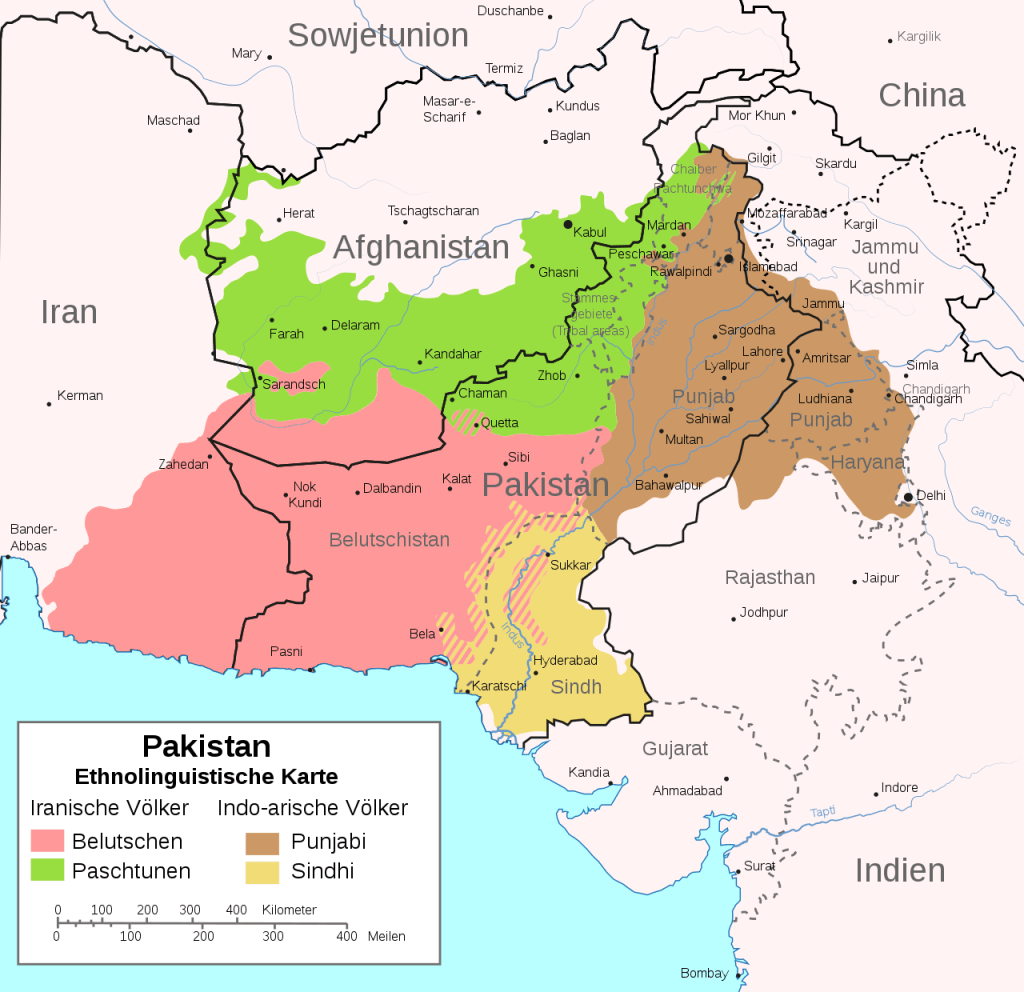

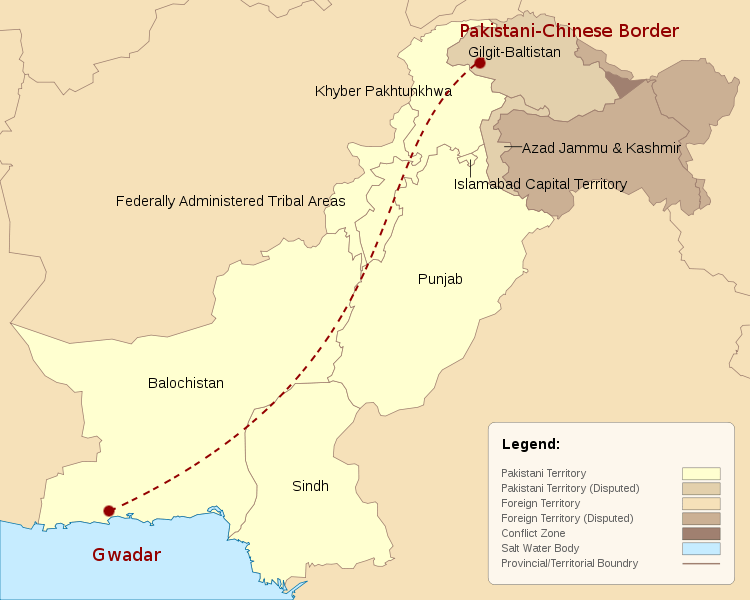

Belutschistan, ein raues, ressourcenreiches Gebiet, das über 44 % der Landmasse Pakistans ausmacht und mehrere Millionen Menschen beheimatet, wurde trotz einer klaren Unabhängigkeitserklärung gewaltsam von Pakistan besetzt. Die Geschichte Belutschistans ist geprägt von fehlender Souveränität, Widerstand, Unterdrückung und einem anhaltenden Kampf um Selbstbestimmung, der von der internationalen Gemeinschaft weitgehend übersehen wird.

Das Versprechen und der Verrat vom August 1947

Am 11. August 1947, nur drei Tage vor der Unabhängigkeit Pakistans, erklärte das Khanat Kalat – die wichtigste politische Körperschaft, die den größten Teil Belutschistans regierte – unter Mir Ahmad Yar Khan seine vollständige Unabhängigkeit. Diese Erklärung war mehr als nur symbolisch; sie war eine Souveränitätserklärung, die durch formelle Verträge mit der britischen Krone und gegenseitige Vereinbarungen mit dem entstehenden pakistanischen Staat untermauert wurde. Der Staat Kalat hatte während der britischen Kolonialherrschaft durch den Vertrag von Kalat (1876) einen halbautonomen Status bewahrt, mit eigenen Streitkräften, einer eigenen Verwaltung und einer Zweikammerlegislative, die sich aus dem Darul Umara (Adel) und dem Darul Awam (Gemeinwesen) zusammensetzte.

Die rechtliche Grundlage für die Unabhängigkeit schien solide zu sein. Britische Beamte hatten den besonderen Status von Kalat anerkannt, und das indische Unabhängigkeitsgesetz von 1947 stellte nach dem Rückzug der Briten technisch gesehen die Souveränität der Fürstenstaaten wieder her. Der Gründer Pakistans, Muhammad Ali Jinnah, der als Verfassungsberater von Kalat fungierte, hatte ursprünglich die Unabhängigkeit des Staates unterstützt und 1946 erklärt, dass Kalat weder ein pakistanischer und auch „kein indischer Staat“ sei und seine Souveränität zurückerlangen würde.

Dieser fragile Frieden wurde jedoch innerhalb weniger Monate zerschlagen. Als Pakistan seine Macht festigte, forderte es von allen regionalen Gebieten den Beitritt. Mir Ahmad Yar Khan und die Legislative von Kalat lehnten dies ab und bestanden darauf, ihren unabhängigen Status gemäß den Bedingungen des mit Pakistan unterzeichneten Stillhalteabkommens beizubehalten. Anstatt dieses Abkommen einzuhalten, marschierten pakistanische Truppen im März 1948 in wichtige Städte Belutschistans ein, darunter Quetta und Khuzdar. Unter starkem militärischen und politischen Druck, mit pakistanischen Truppen, die die Hauptstadt umzingelten, und der Androhung einer Invasion, unterzeichnete der Khan von Kalat am 27. März 1948 ein Beitrittsabkommen. Viele Belutschen betrachten diesen Akt als illegitimen „Beitritt unter Waffengewalt“.

Sofort flammte Widerstand auf. Prinz Abdul Karim, der jüngere Bruder des Khans und lautstarker Gegner des Beitritts, startete mit Unterstützung von Stammesmilizen einen Guerillakrieg gegen die pakistanischen Streitkräfte. Dies war der Beginn einer jahrzehntelangen bewaffneten Rebellion und mit der Antwort staatlicher Unterdrückung. Der Beitritt Kalats und die darauf folgenden Ereignisse werden von Historikern als klassisches Beispiel für interne Kolonialisierung bezeichnet, einen Prozess, bei dem eine Region innerhalb eines Landes ohne echte Zustimmung dominiert und ausgebeutet wird, was die traditionelle koloniale Dynamik widerspiegelt.

Die interne Kolonialisierung verstehen

Interne Kolonialisierung liegt vor, wenn eine dominante Gruppe innerhalb eines Staates systematisch die Ressourcen, die Kultur und die politischen Rechte einer Minderheitenregion kontrolliert und ausbeutet, ohne dass diese wirklich vertreten ist oder ihre Zustimmung gegeben hat. Im Gegensatz zum klassischen Kolonialismus, an dem ausländische Mächte beteiligt sind, findet interne Kolonialisierung innerhalb anerkannter Staatsgrenzen statt, was es schwieriger macht, sie international zu erkennen und anzufechten.

Im Fall von Belutschistan deuten mehrere wichtige Indikatoren auf diese koloniale Beziehung hin:

- Politische Dominanz: Obwohl Belutschistan die größte Provinz Pakistans ist, hat es nur eine minimale Vertretung in nationalen Entscheidungsprozessen. Die Zentralregierung übt durch ernannte Gouverneure, oft Militärs, direkte Kontrolle aus, während die gewählten Provinzregierungen nur begrenzte Befugnisse haben. Wichtige Entscheidungen, die das Gebiet Belutschistans betreffen, von Militäroperationen bis hin zu Mega-Entwicklungsprojekten, werden in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne sinnvolle Konsultation getroffen.

- Wirtschaftliche Ausbeutung: Belutschistan verfügt über geschätzte 538 Milliarden Kubikmeter Erdgasreserven, riesige Kohlevorkommen in Thar, bedeutende Kupfer- und Goldreserven in Saindak und Reko Diq sowie erhebliche Uranvorkommen. Die Provinz erzielt jedoch nur minimale Einnahmen aus diesen Ressourcen. Die 1952 entdeckten Sui-Gasfelder versorgen seit über sieben Jahrzehnten die Industriezentren Pakistans mit Energie, während die meisten belutschischen Dörfer keinen Zugang zu Gasanschlüssen haben. Ebenso wurde der Tiefseehafen Gwadar, der im Rahmen des China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) entwickelt worden war, ohne Rücksprache mit den lokalen Fischergemeinden gebaut, die aus ihren angestammten Gewässern vertrieben wurden.

- Kulturelle Unterdrückung: Belutschi, die Sprache der Belutsch:innen, wird zwar von der Mehrheit der Bevölkerung gesprochen, hat aber nur begrenzte offizielle Anerkennung. Die Lehrpläne legen den Schwerpunkt auf Urdu und die islamische Identität, während die Geschichte und Kultur Belutschistans marginalisiert werden. Traditionelle Regierungssysteme und Gewohnheitsrechte wurden systematisch zugunsten einer zentralisierten bürokratischen Kontrolle abgeschafft.

- Demografische Manipulation: Die groß angelegte Migration von Siedlern aus Punjab und Sindh, die oft durch staatliche Anreize gefördert wurde, hat die gesellschaftliche Zusammensetzung Belutschistans in wichtigen städtischen Zentren verändert. Diese „demografische Überflutung” spiegelt koloniale Siedlungsmuster wider, die darauf abzielen, den politischen Einfluss der indigenen Bevölkerung zu schwächen.

Zyklen des Widerstands und staatlicher Gewalt

Der Widerstand der Belutschen manifestierte sich in mehreren Aufständen, auf die jeweils mit unverhältnismäßiger staatlicher Gewalt reagiert wurde:

- Der erste Aufstand (1948–1950): Unter der Führung von Prinz Abdul Karim kämpften bei diesem ersten Widerstand Stammesmilizen mit Guerillataktiken gegen pakistanische Streitkräfte. Der Aufstand wurde durch Luftangriffe niedergeschlagen, wobei zum ersten Mal seit der Dekolonialisierung Südasiens Luftstreitkräfte gegen Zivilisten eingesetzt wurden.

- Der Aufstand von Nowroz Khan (1958–1962): Ausgelöst durch das „One Unit”-Programm, das die Provinzgrenzen aufhob, wurde dieser Aufstand von Nowroz Khan Zehri angeführt und umfasste systematischen Widerstand in mehreren Distrikten. Die pakistanischen Streitkräfte reagierten mit Massenverhaftungen, der Zerstörung von Dörfern und öffentlichen Hinrichtungen.

- Der Aufstand von 1973–1977: Dieser oft als „Fünfjahreskrieg“ bezeichnete Aufstand war der bislang größte. Ausgelöst durch die Absetzung der gewählten Regierung Belutschistans und die Entdeckung von Waffen, die angeblich aus dem Irak geliefert wurden, waren über 80.000 pakistanische Soldaten an einem Konflikt beteiligt, der Tausende von Opfern forderte. Ganze Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, und schätzungsweise 5.300 belutschische Kämpfer getötet.

- Die heutige Widerstandsbewegung (seit 2000): Ausgehend von Nawab Akbar Bugtis Widerstand gegen Militäroperationen ist diese Phase sowohl von bewaffneten Aufständen als auch von zivilgesellschaftlichem Aktivismus geprägt. Die Ermordung Bugtis im Jahr 2006 im Rahmen einer Militäroperation löste weitreichende Proteste aus und markierte einen Wendepunkt hin zu einem besser organisierten Widerstand.

Jeder Zyklus der Gewalt hat die Entfremdung der Belutschen:innen vertieft und die Forderungen nach Unabhängigkeit verstärkt. Die pakistanischen Strategien zur Bekämpfung der Aufständischen haben sich konsequent gegen Zivilist:innen gerichtet und ganze Gemeinschaften als potenzielle Aufständische behandelt, was ein Kennzeichen der Kolonialkriegsführung ist.

Die aktuelle Menschenrechtskrise

Jüngste Dokumente belegen systematische staatliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Belutschistan. Der Menschenrechtsrat von Belutschistan (HRCB) dokumentierte allein im März 2025 181 Fälle von Verschleppungen, die Teil von schätzungsweise 25.000 Fällen seit dem Jahr 2000 sind. Diese „verschwunden gelassen“ Personen, darunter häufig Student:innen, Lehrer:innen, Journalist:innen und politische Aktivist:innen, werden in der Regel ohne ordentliches Verfahren von Geheimdiensten festgehalten.

Die Repressionen erstrecken sich nicht nur auf Erwachsene. In einem schockierenden Fall, der internationale Aufmerksamkeit erregte, wurde ein siebenjähriges Kind in Gwadar nach dem pakistanischen Anti-Terrorismus-Gesetz angeklagt, weil es angeblich Videos im Internet geteilt hatte, die zeigen, in welchem Ausmaß Sicherheitsgesetze gegen die Bevölkerung Belutschistans eingesetzt werden.

Die Familien der Verschwundenen, vor allem Frauen, haben sich zu mächtigen Interessenverbänden zusammengeschlossen. Die Organisation „Voice for Baloch Missing Persons“ (VBMP), gegründet von Mama Qadeer, deren Sohn 2009 verschwand, hat Fälle dokumentiert und Proteste organisiert, obwohl sie ständig Schikanen und Einschüchterungen ausgesetzt ist.

Außergerichtliche Tötungen, oft als Begegnungstötungen (encouter killings), z. B. als Folge eines inszenierten Schusswechsels getarnt, sind zur Routine geworden. Die Leichen verschwundener Personen weisen häufig Spuren von Folter auf und dienen als Warnung für andere. Dieses Klima der Angst erstreckt sich auch auf Journalist:innen, Anwält:innen sowie Menschenrechtsaktivist:innen und schafft, wie Forschende es bezeichnen, einen „Überwachungsstaat“ innerhalb Belutschistans.

Frauen in Führungspositionen und gewaltfreier Widerstand

Eine bemerkenswerte Entwicklung im heutigen Widerstand der Belutsch:innen ist das Aufkommen von Frauen als politische Führerinnen. Dr. Mahrang Baloch, deren Vater verschleppt und später tot aufgefunden wurde, ist ein Beispiel für diesen Wandel. Als ausgebildete Ärztin der Universität Karachi repräsentiert sie eine neue Generation gebildeter, redegewandter Aktivistinnen, die traditionelle belutschische Werte mit modernen politischen Strategien verbinden.

Im Jahr 2023 leitete Dr. Mahrang den historischen Baloch Long March, einen 1.500 Kilometer langen Protestmarsch von Turbat nach Islamabad, an dem Tausende teilnahmen. Der Marsch, der Gerechtigkeit für die Opfer von Verschleppungen forderte, erregte beispiellose Aufmerksamkeit in den Medien und fand internationale Unterstützung. Ihre anschließende Verhaftung und Inhaftierung verstärkte ihre Botschaft nur noch, und das Time Magazine veröffentlichte sogar einen ihrer Briefe aus dem Gefängnis mit dem Titel „Speaking Up for Justice Is Not a Crime”.

Diese von Frauen angeführte Bewegung stellt einen strategischen Wandel von rein stammesbezogenem und bewaffnetem Widerstand hin zu einer breiteren Mobilisierung der Zivilgesellschaft dar. Organisationen wie das Baloch Women’s Forum und das Baloch Student Action Committee haben soziale Medien, interne Lobbyarbeit und friedliche Proteste effektiv genutzt, um auf ihren Kampf aufmerksam zu machen. Die Reaktion des Staates bleibt jedoch unverändert: Massenverhaftungen, Folter und Einschüchterung richten sich nun auch gegen diese gewaltfreien Aktivistinnen.

Wirtschaftliche Dimensionen der kolonialen Ausbeutung

Statistische Analysen zeigen die eklatante wirtschaftliche Ungleichheit, die die Beziehung Pakistans zu Belutschistan kennzeichnet. Obwohl Belutschistan über 40 % des pakistanischen Staatsgebiets und den Großteil der natürlichen Ressourcen des Landes umfasst, trägt es weniger als 5 % zum nationalen BIP bei und erhält etwa 3 % der Entwicklungsausgaben des Staates.

Das Pro-Kopf-Einkommen in Belutschistan liegt weiterhin 40 % unter dem nationalen Durchschnitt, während die Alphabetisierungsrate deutlich hinter anderen Provinzen zurückbleibt. Große städtische Zentren wie Karatschi und Lahore, die teilweise mit den Einnahmen aus dem Gasverkauf Belutschistans aufgebaut wurden, verfügen über eine moderne Infrastruktur, während es in den meisten ländlichen Gebieten Belutschistans an grundlegenden Einrichtungen wie sauberem Wasser, Gesundheitsversorgung und asphaltierten Straßen mangelt.

Der China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) ist ein Beispiel für diese ausbeuterische Beziehung. Von den 62 Milliarden US-Dollar, die für den CPEC bereitgestellt wurden, sind weniger als 10 % für Projekte in Belutschistan vorgesehen, obwohl die Provinz das Kronjuwel des Korridors beherbergt, den Hafen von Gwadar. Lokale Gemeinden berichten, dass sie bei der Projektplanung nicht konsultiert wurden und nur minimale Beschäftigungsmöglichkeiten haben, da die meisten Arbeitsplätze an chinesische Arbeiter:innen oder Migrant:innen aus anderen pakistanischen Provinzen vergeben werden.

Rohstoffabbau und Umweltkolonialismus

Die koloniale Ausbeutung Belutschistans erstreckt sich auch auf die Umweltzerstörung durch unregulierten Rohstoffabbau. Das Kupfer-Gold-Projekt Reko Diq, dessen Wert auf über 100 Milliarden Dollar geschätzt wird, wurde durch Vereinbarungen entwickelt, die den lokalen Gemeinden nur minimale Gewinne bieten, während sie gleichzeitig erhebliche Umweltschäden verursachen.

Das von China finanzierte und über CPEC verwaltete Hafenprojekt in Gwadar ist ein Beispiel für neokoloniale Entwicklung. Lokale Fischergemeinden, die seit Jahrhunderten von Meeresressourcen abhängig sind, wurden ohne angemessene Entschädigung oder alternative Einkommensquellen vertrieben. Das Projekt hat traditionelle Fischereipraktiken gestört, Wasserquellen verschmutzt und Küstenökosysteme verändert.

Der Kohlebergbau in Distrikten wie Quetta und Zhob hat zu Grundwasserverschmutzung und Luftverschmutzung geführt, von denen die balochischen Gemeinschaften, denen die politische Macht fehlt, um sich gegen diese Projekte zu wehren, unverhältnismäßig stark betroffen sind. Die Einnahmen aus diesen Aktivitäten fließen in erster Linie nach Islamabad und an chinesische Unternehmen, während nur minimale lokale Investitionen in Gesundheitswesen, Bildung oder Infrastruktur getätigt werden.

Internationale Dimensionen und geopolitisches Schweigen

Trotz glaubwürdiger Belege für Menschenrechtsverletzungen bleibt Belutschistan im internationalen Menschenrechtsdiskurs weiterhin unberücksichtigt. Mehrere Faktoren tragen zu diesem Schweigen bei:

- Die strategische Bedeutung Pakistans: Als Atommacht und wichtiger Verbündeter in der regionalen Geopolitik ist es Pakistan gelungen, die belutschische Bewegung als „Terrorismus“ darzustellen und gleichzeitig internationale Kritik zu vermeiden. Die Rolle des Landes im von den USA geführten Krieg in Afghanistan bot zusätzliche diplomatische Deckung.

- Chinesische Wirtschaftsinteressen: Chinas massive Investitionen in CPEC, insbesondere in den Hafen von Gwadar, schaffen für Peking starke Anreize, die pakistanische Politik in Belutschistan zu unterstützen. Chinesische Unternehmen, die an der Rohstoffgewinnung beteiligt sind, haben ein direktes Interesse an der Aufrechterhaltung des Status quo.

- Begrenzte internationale Anerkennung: Im Gegensatz zu anderen Selbstbestimmungsbewegungen fehlt es der belutschischen Sache an einem staatlichen Sponsor oder einem bedeutenden internationalen Netzwerk von Fürsprechern. Indiens gelegentliche rhetorische Unterstützung wird als „Stellvertreterkrieg“ abgetan, während westliche Nationen strategische Beziehungen zu Pakistan priorisieren.

Allerdings gewinnt der Aktivismus der Diaspora an Dynamik. Belutschische Organisationen in Europa, Nordamerika und den Golfstaaten nutzen zunehmend internationale Rechtsmechanismen, parlamentarische Lobbyarbeit und Medienkampagnen, um auf ihren Kampf aufmerksam zu machen. Die World Baloch Organisation mit Sitz in London richtet regelmäßig Petitionen an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und das Europäische Parlament.

Rechtlicher Rahmen und das Recht auf Selbstbestimmung

Der Anspruch der belutschischen Bevölkerung auf Selbstbestimmung beruht auf soliden rechtlichen Grundlagen im Völkerrecht. Sowohl der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) als auch der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) erkennen an, dass „alle Völker das Recht auf Selbstbestimmung haben“ und „frei über ihren politischen Status entscheiden und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung frei verfolgen können“.

Die Umstände des erzwungenen Beitritts Kalats, der mit militärischem Zwang und der Verletzung früherer Vereinbarungen einherging, liefern zusätzliche Gründe, die pakistanische Souveränität anzufechten. Rechtswissenschaftler argumentieren, dass das unter Zwang unterzeichnete Beitrittsinstrument nach den völkerrechtlichen Grundsätzen für den Abschluss von Verträgen ungültig ist.

Darüber hinaus stellen die systematischen Menschenrechtsverletzungen, die Ausbeutung von Ressourcen ohne Zustimmung und die Verweigerung der politischen Teilhabe Gründe für eine Abspaltung dar, die nach internationalem Recht anerkannt ist, nämlich das Recht unterdrückter Völker, sich abzuspalten, wenn alle anderen Möglichkeiten zur Sicherung ihrer Grundrechte ausgeschöpft sind.

Regionale und globale Auswirkungen

Der Konflikt in Belutschistan hat erhebliche Auswirkungen auf die regionale Stabilität und die internationale Sicherheit. Die strategische Lage der Provinz an der Grenze zu Iran und Afghanistan macht sie für Handelswege, Energiepipelines und Terrorismusbekämpfung von entscheidender Bedeutung. Anhaltende Instabilität untergräbt diese Interessen und könnte die gesamte Region destabilisieren.

Darüber hinaus veranschaulicht der Konflikt allgemeine Muster der Staatsbildung und der Minderheitenrechte im postkolonialen Südasien. Ähnliche Dynamiken gibt es auch in anderen Regionen – von Kaschmir über Nagaland bis hin zu den tamilischen Gebieten Sri Lankas –, wo territoriale Vereinbarungen aus der Kolonialzeit mit ethnischen und kulturellen Realitäten kollidieren.

Internationale Beobachter:innen erkennen zunehmend, dass ein nachhaltiger Frieden in Südasien die Lösung dieser ungelösten Fragen der Souveränität und Selbstbestimmung erfordert, anstatt künstliche Grenzen mit Gewalt aufrechtzuerhalten.

Fazit: Den Kreislauf der Gewalt durchbrechen

Die Geschichte Belutschistans ist eine der langwierigsten und zugleich am meisten übersehenen Kämpfe um Selbstbestimmung in der heutigen Welt. Am 11. August 1947 erklärte sich Belutschistan für unabhängig, doch seine Souveränität wurde innerhalb weniger Monate durch militärischen Zwang zunichte gemacht. Seit über sieben Jahrzehnten haben aufeinanderfolgende pakistanische Regierungen die Kontrolle durch systematische Unterdrückung aufrechterhalten und gleichzeitig enorme Reichtümer aus dem Gebiet Belutschistans abgezogen.

Das Aufkommen eines von Frauen geführten gewaltfreien Widerstands, wie er von Dr. Mahrang Baloch und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern verkörpert wird, gibt Hoffnung auf ein Durchbrechen des Kreislaufs der Gewalt, der diesen Konflikt geprägt hat. Ihr Mut, trotz Inhaftierung, Folter und Einschüchterung Gerechtigkeit zu fordern, zeugt von der Widerstandsfähigkeit der belutschischen Menschen und seinem Engagement für eine friedliche Lösung.

Nachhaltiger Frieden erfordert jedoch mehr als individuelles Heldinnentum. Er erfordert die Anerkennung historischer Ungerechtigkeiten, einen echten Dialog über politische Vereinbarungen und das Bekenntnis zu Menschenrechten und demokratischen Prinzipien. Die internationale Gemeinschaft muss unter Wahrung der pakistanischen Souveränität anerkennen, dass dauerhafte Stabilität in Südasien nicht auf der systematischen Unterdrückung ganzer Völker aufgebaut werden kann.

Die Stimmen aus Belutschistan, die Stimmen der Verschwundenen, der Aktivist:innen und der wartenden Familien verdienen es, gehört zu werden. Ihre Botschaft geht über engen Nationalismus oder Separatismus hinaus; sie spricht universelle Prinzipien wie Würde, Gerechtigkeit und das Recht der Völker an, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Indem man diesen Stimmen Gehör schenkt und auf ihre berechtigten Beschwerden eingeht, besteht die Möglichkeit, einen der hartnäckigsten Konflikte Südasiens in ein Modell für friedliche Koexistenz und gegenseitigen Respekt zu verwandeln.

Der Weg zur Entkolonialisierung ist weder einfach noch garantiert. Aber für die Menschen in Belutschistan, deren Unabhängigkeit vor 78 Jahren erklärt wurde, nur um seitdem systematisch verweigert zu werden, ist er der einzige Weg zu Gerechtigkeit, Würde und dauerhaftem Frieden.

Referenzen:

- Times of India, “Rewind to 1947: Tale of an Independence Won and Lost in 227 Days,” August 11, 2023.

- Kaiser Bengali, “The Economics of Balochistan: Colonial Patterns in Post-Colonial Pakistan,” Pakistan Monthly Review, 2023.

- Martin Axmann, Back to the Future: The Khanate of Kalat and the Genesis of Baloch Nationalism, Oxford University Press, 2009.

- Aasim Sajjad Akhtar, The Politics of Common Sense: State, Society and Culture in Pakistan, Cambridge University Press, 2018.

- Human Rights Council of Balochistan (Paank), “Monthly Human Rights Report – March 2025,” Quetta, 2025.

- Malik Siraj Akbar, The Redefined Dimensions of Baloch Nationalist Movement, Xlibris Corporation, 2011.

- Sanaullah Baloch, The Great Game in Balochistan: Its Implications for Baloch Nationalism, Strategic Studies Institute, Islamabad, 2007.

- Taj Mohammad Breseeg, Baloch Nationalism: Its Origin and Development, Royal Book Company, Karachi, 2004.

- Time Magazine, “Mahrang Baloch Writes from Prison: ‘Speaking Up for Justice Is Not a Crime’,” February 15, 2025.

- The Guardian, “The Bloody Insurgency in Balochistan Gaining Lethal Momentum,” March 8, 2025.

- Dawn Newspaper, “Seven-Year-Old in Gwadar Booked under Terrorism Act,” January 22, 2025.

- Harrison, Selig S., In Afghanistan’s Shadow: Baluch Nationalism and Soviet Temptations, Carnegie Endowment for International Peace, 1981.

- Dashti, Naseer, The Baloch and Balochistan: A Historical Account, Trafford Publishing, 2012.

- International Crisis Group, “Pakistan: The Insurgency in Balochistan,” Asia Report No. 119, February 2006.